〔裁判例7〕東京地判平成20・11・10判時2055号79頁

X(宅建業者)は、平成19年4月23日、本件土地建物をY(宅建業者)に売却することとし、Yは、同月27日、買付証明書を交付した。その後、XとYは契約交渉を進め、合計7通の契約書案を取り交わした。Xは、排水管移設、駐車場契約の解約などをしたが、8月20日、Yは、不動産市況の悪化を理由に売買契約を中止する旨を通告した。Xは、Yに対し、①首位的に売買契約解除による違約金請求をし、②予備的に信義則上の義務違反を理由に債務不履行または不法行為に基づき損害賠償請求をした。

裁判所は、①について、「高額な不動産の売買契約においては、その交渉過程で、契約書案の交換などを通じて、具体的な条件を検討して細部にわたり合意すべき内容を確定する作業を積み重ね、最終的に売買契約書を正式に作成して確定的な合意内容を確認して、売買契約が成立するのが通常である」。本件において、「最終的に正式に売買契約書を作成することを目標に7通もの契約書案を交換して条件を検討しているのであって、これらの契約書案は、あくまで最終的に作成されるべき契約書の案文として相手方に交付されたものと解される。また、5月17日案は、交渉過程で主に問題とされた本件排水管及び売買代金支払時期等の問題について、同日時点におけるYの意向が反映され、これをXも了承したものであるが、その直後の同年5月21日、本件排水管の問題についてYが新たな問題を指摘したところ、Xは、売買契約が成立済みであるとの異議を述べることなく、その問題解決のために遮断工事の実施を提案するなど、X及びYは、再度交渉を重ねて、新たな契約書案を交換している。以上のような事情によれば、Xが、5月17日案を了承したことをもって、本件売買契約が成立したとは認められないとし、Xの主張を排斥し違約金請求を棄却した。ただし、信義則上の義務違反による損害賠償請求は一部容認した。

投稿者プロフィール

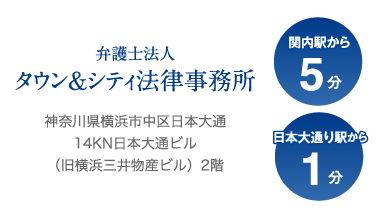

- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。

最新の投稿

- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ

- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて

- 2025.04.15定期借家契約の活用術

- 2025.04.15Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。